26.9.1015, 20h

Ich ging einmal spazieren

Œuvres de Hans Leo Hassler, William Byrd, Girolamo Frescobaldi, Bernardo Storace

Patrick Montan-Missirlian, muselaar

Programme

William Byrd (1540-1623)

- The Queen’s Alman (Londres, c.1603)

Bernardo Storace (fl. 1664)

- [8 Partite sopra l’Aria di] Monica (Venise, 1664)

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

- 11 Partite sopra l’Aria di Monicha (Rome, 1615/1637)

Hans Leo Hassler (1564-1612)

- Ich gieng einmal spatieren 31 mal verendert durch Herren J. L. H. (Augsbourg, c.1600)

Muselaar d’après Ioannes et Andreas Ruckers (Anvers, début 17ème siècle)

Présentation

Ich ging einmal spazieren est le titre d’une mélodie populaire à l’origine des 31 variations du compositeur allemand Hans Leo Hassler (1564-1612), l’une des œuvres pour clavier les plus impressionnantes de la fin de la Renaissance. D’une durée totale de plus de quarante minutes, l’œuvre est sans équivalant dans le répertoire pour clavier de cette époque – à l’exception peut-être des 30 variations de John Bull (1562/3-1628) sur Walsingham. Seules les Variations Goldberg, un siècle et demi plus tard, dépasseront cette durée. Les variations de Hassler sont donc tout indiquées pour marquer la reprise des concerts de musique ancienne après la pause estivale et la fin de l’intégrale Johann Sebastian Bach, donnée de 2013 à 2015 à l’espace dAM.

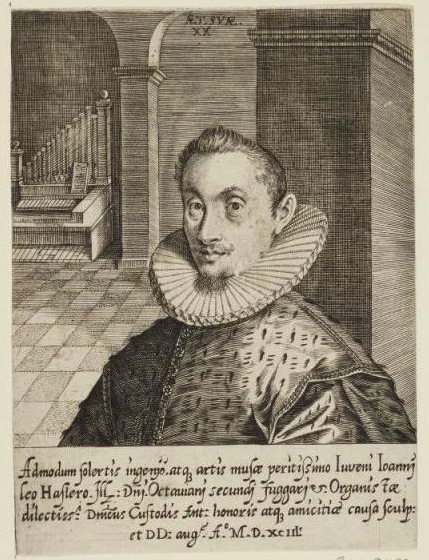

Peu connu du grand public, Hans (Johann) Leo Hassler est pourtant l’un des plus illustres organistes de son temps. Né à Nuremberg d’un père organiste de confession protestante, formé à Venise auprès d’Andrea Gabrieli (1532/3-1585), il devient en 1586 l’organiste privé de la puissante famille des Fugger à Augsbourg. Dès 1601, il occupe successivement diverses charges dans sa ville natale, puis à Ulm et à Dresde. Hassler est également connu comme facteur d’automates musicaux, une activité qui lui a d’ailleurs valu des procès avec certaines guildes augsbourgeoises.

Sur l’invitation du duc Heinrich Julius von Wolfenbüttel-Braunschweig (1564-1613), Hassler prend part en 1596, avec une cinquantaine d’organistes parmi les plus en vue de l’époque, à l’un des événements musicaux majeurs de la fin de la Renaissance: l’inauguration et l’expertise de l’orgue de l’église du château de Gröningen, près de Halberstadt en Allemagne centrale. Avec ses 59 registres, cet orgue, fabriqué par David Beck (c.1540-1606), était alors le plus grand orgue jamais construit, le plus somptueux et le plus cher aussi. La disposition sonore du légendaire instrument, dont seul le buffet subsiste de nos jours, est décrite dans le Syntagma Musicum (Wolfenbüttel, 1619) du compositeur et théoricien allemand Michael Praetorius (1571-1621), également premier titulaire de l’instrument et avec qui Hassler entre ainsi en contact.

Les 31 variations de Hassler sur Ich ging einmal spazieren empruntent à la fois au style vénitien certains effets de polychoralité et d’échos, et à celui des organistes d’Allemagne du Nord, rencontrés lors de la fameuse Orgelprobe de 1596, des techniques de composition bien spécifiques à l’orgue, telles que le bicinium, le cantus coloratus, l’imitatio violistica etc. Il en résulte une œuvre-clé du répertoire pour clavier, à la charnière entre la Renaissance et l’ère baroque, une œuvre qui cristallise à elle seule tous les courants musicaux de son temps, comme le feront à leur manière bien plus tard les Variations Goldberg. En ce sens, elle place Hassler parmi les plus grands compositeurs pour clavier. Aucune des 31 variations n’est d’ailleurs d’une qualité de facture moindre que les autres.

Pour ce concert, l’œuvre de Hassler sera précédée par d’autres arrangements à peu près contemporains de la même mélodie réalisés par différents compositeurs: William Byrd (1540-1623), organiste à la chapelle royale d’Angleterre, Girolamo Frescobaldi (1583-1643), organiste de Saint-Pierre à Rome et Bernardo Storace, dont on ne sait rien, si ce n’est qu’il était vice-maître de chapelle à Messine.

En Italie, la mélodie en question était connue sous le titre d’Aria di Monica, en référence aux paroles explicites «Madre non mi far monaca». Tout au long du 17ème siècle, on en trouve de nombreux arrangements pour clavier sous la forme de variations (partite), parmi lesquelles celles de Girolamo Frescobaldi (Rome, 1615) et celles de Bernardo Storace (Venise, 1664).

En France et dans les Pays-Bas catholiques, cette même mélodie est intitulée Une jeune fille ou simplement Allemande. En territoire protestant, cela va sans dire, un titre évoquant le désespoir d’une jeune fille contrainte à la vie monacale n’avait plus de sens, d’où le titre Ich ging einmal spazieren. Enfin, une version de cette mélodie existe même dès le dernier quart du 16ème siècle, dans la tradition luthérienne. C’est le fameux choral Von Gott will ich nicht lassen!

Première pièce du concert, The Queen’s Alman de William Byrd est une sorte de portrait musical de la reine Élisabeth I (1533-1603). Surnommée «The Virgin Queen», la reine ne s’est jamais mariée. De fait, la dynastie des Tudor s’est éteinte avec elle en 1603. La virginité de la reine a été l’objet d’un véritable culte et a inspiré de nombreux peintres et poètes. Pour cette pièce, probablement écrite avant 1603, William Byrd s’est judicieusement servi de la mélodie populaire Une jeune fille.

Quelques mots encore pour présenter le muselaar, instrument utilisé pour ce concert. Très courant aux 16ème et 17ème siècles, le muselaar est un instrument à clavier et à cordes pincées de la famille du virginal. De forme rectangulaire, ses cordes sont tendues de part et d’autre de la caisse, perpendiculairement au clavier. Ce dernier n’est pas saillant, comme dans les épinettes, mais intégré dans la caisse. L’originalité du muselaar par rapport au virginal est d’avoir le clavier à droite et non à gauche de la partie avant de la caisse. De fait, les cordes sont pincées plus près du centre de leur partie vibrante que sur un virginal, dont le clavier est à gauche. Le son flûté qui en résulte confère au muselaar un timbre tout à fait caractéristique, à l’origine sans doute de sa très grande popularité au 17ème siècle, comme en témoignent les nombreuses représentations qu’en ont faites les peintres hollandais de cette époque, notamment celles de Johannes Vermeer (1632-1675) (cf. ill.). (PMM)